ワンモア・ベイビー・ラボ

必ず知っておきたい不妊治療による身体的なリスク

齊藤英和

2025年03月26日

齊藤英和

2025年03月26日

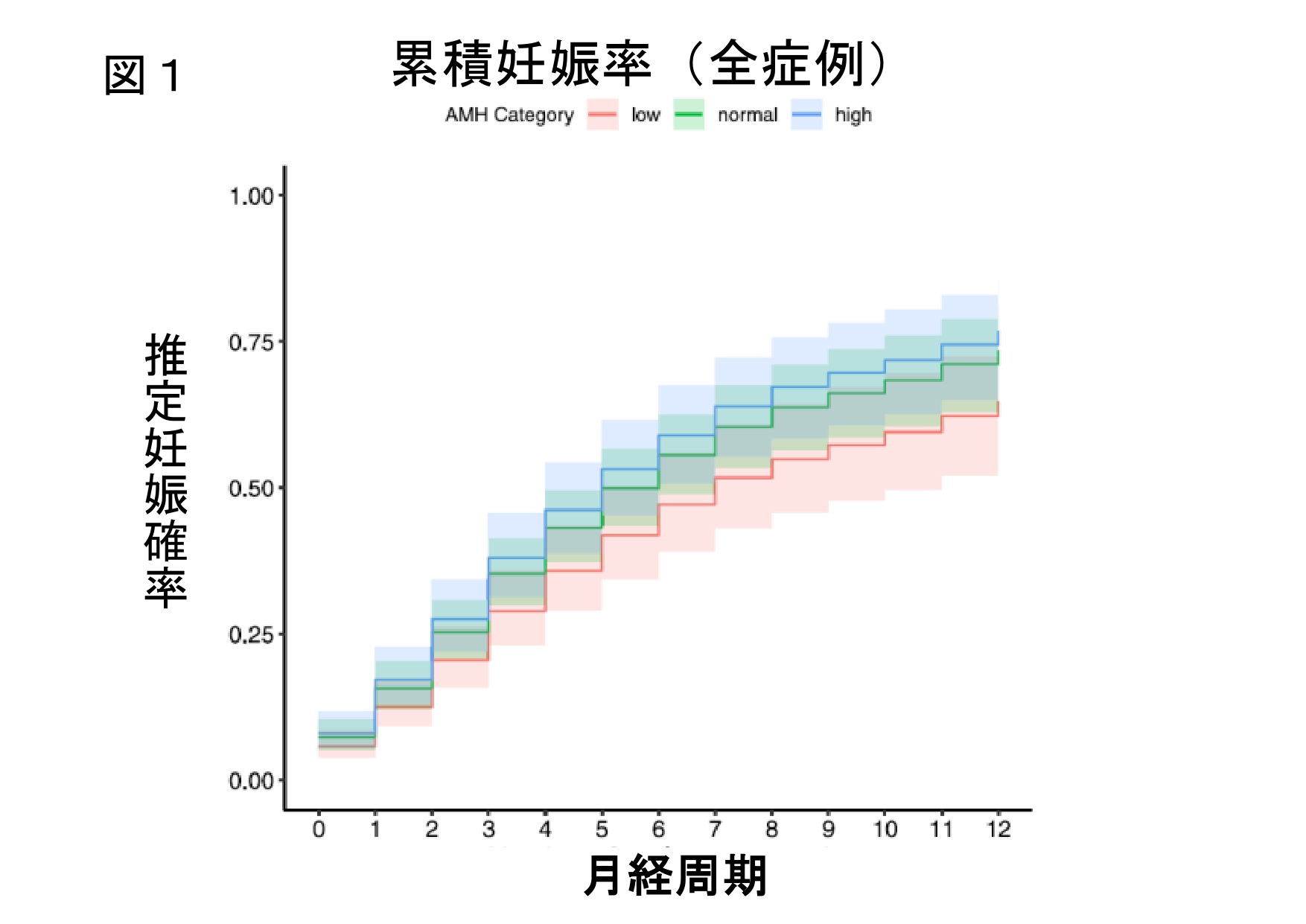

近年、体外受精等の不妊治療を受ける方が増加しています。私は、不妊治療を受ける多くの患者様から様々な質問を受けます。その中で一番多いのは、成功率に関するものですが、その次に上位に挙がってくる質問の一つに、「この治療を受けて何らかのリスク、または副作用は無いか」というものです。元来、人は若ければ大半の方が自然に妊娠できる能力を持っていますが、年齢が重なると卵の数や質が低下してくるとともに、子宮筋腫や子宮内膜症など、卵子以外に妊娠を妨げる疾患が発症し、妊娠できる能力が低下します。しかし、現代は若い時期に妊娠・出産を望んでも、この時期には産み難く、年齢が高くになってからの妊娠を計画せざる負えない状況が多々あります。

希望してもなかなか妊娠しないため、不妊治療に頼らなければならない状況になった場合でも、年齢が若いほどより簡単な治療法で妊娠される方の割合が多い一方、年齢が高齢になると、体外受精等の高度な治療を必要とされる方の割合が増えています。約半世紀以上前から様々な不妊治療法が開発されてきており、その中でも特に1978年に世界初の体外受精児誕生以降、高度な治療が急速に開発され、改良されてきました。これらの治療法は自然に妊娠するのとは異なるため、この治療法を行うことによって、自然妊娠に比べてリスクが上がる可能性があることが懸念されてきました。

現在も残っている体外受精に対する懸念

開発当初は、体外受精の治療でも様々な懸念がありました。例えば卵胞発育刺激使用する薬の母体への影響、体外で受精・発育し、子宮内に戻すことによる児への影響、採卵手術時の出血や感染などです。現在は、開発時から45年以上の月日が経っているため、治療技術も向上し、さらにこれまでの治療結果によって多くの情報が蓄積され、ほとんどの治療手技や使用する薬剤の安全性が確立されています。それでも、この治療法について今後も注意深く検討していかなければならないことが2つあります。一つは、この治療で出生した児の長期予後が自然妊娠した児と比較して、差が無いかどうかです。これを検証するためには、何十万という体外受精児の一生涯の情報が必要となります。これは、今後エコチル調査等で明らかになってくると期待していますが、一生涯のデータはその人が出生してから70~80年かかることになるため、この結論が出るのはまだまだ先になると思われます。

もう一つ検討しなければいけないことは、この治療を受けた母体の長期間の影響です。特に体外受精では、卵胞の発育を刺激する薬剤を使用して、採卵手術をしているため、これらが生殖器がんの発生率に影響を与えていないかを検討する必要があります。通常、これらの臓器の癌の発生率はそれほど高頻度ではないため、正確に解析するには数十万人以上のデータ規模が必要です。体外受精の治療が始まって約45年が経った今、ようやく大規模なデータ数での研究結果が発表されましたのでご紹介しましょう(Saso S, et al. Fertil Steril. 2025 Mar;123(3):506-519. doi: 10.1016/j.fertnstert.2024.09.023. Epub 2024 Nov 14.PMID: 39545878 )。

不妊治療による母体への影響を調べた研究について

この研究の目的は、不妊治療後の卵巣癌、子宮内膜癌、乳癌、子宮頸癌など、女性特有の生殖器悪性腫瘍の発症率と不妊治療との関連性を調査することです。このため、世界的な研究文献検索データベースであるCochrane Database of Systematic Reviews、EMBASE、Google Scholar、およびPubMedなどの複数のデータベースを用い、各データベースの開始時から2022年4月までのシステマティックレビューとメタアナリシスの研究を抽出しました。この研究では、各生殖器癌の発生率が、不妊治療群(卵巣刺激法のみの治療群、または卵巣刺激法+体外受精(顕微授精を含む)治療群群)と非治療群(非不妊治療群、一般集団群)の両方が比較検討されている研究を抽出しました。3,129件の文献から、メタアナリシスレビュー11件(188件の研究)が今回の解析のために選択され、不妊治療群と非不妊治療群の各癌の発生率を検討しています。

不妊治療経験者は、特定の癌の発生率が高い結果に

卵巣癌の発生率は、全不妊治療群は非治療群に比較すると有意な差を認めました(オッズ比[OR]、1.21; 95%信頼区間[CI]、1.00–1.45)。また境界悪性卵巣腫瘍でも、全不妊治療群は、非治療群と比較すると(OR、1.87; 95% CI、1.18–2.97)、発生率は統計的に有意な差が観察されました。卵巣癌の発生率は、特に卵巣刺激法+体外受精(顕微授精を含む)治療群の場合に高くなっていました(OR、1.65; 95% CI、1.07–2.54)。境界悪性卵巣腫瘍の場合では、不妊治療群全体だけでなく、適用された薬剤:クロミフェンクエン酸(CC)のみ群(OR、1.99; 95% CI、1.02–3.87)、ヒト閉経期ゴナドトロピンのみ群(OR、3.46; 95% CI、1.39–8.59)、およびCCとヒト閉経期ゴナドトロピンの併用群(OR、3.79; 95% CI、1.47–9.77)に分けた分析でも、各薬剤使用群においても発生率が高値を示しました。一方、これ以外の子宮頸がんや子宮内膜癌、乳がんの発生に関しては、不妊治療群と非治療群との間に差を認めませんでした。

不妊治療によるリスク発生の機序

現在、不妊症は世界的な問題であり、世界中で4億85百万組のカップルに影響を与えると推定されています。出産年齢の高齢化による社会的変化と相まって、出生率の低下は不妊治療の需要を増大させる要因となっています。また、排卵誘発や体外受精などの補助生殖技術の急速な進歩により、治療の成功率が向上したことも、不妊治療の需要を増大させています。

しかし、反復的なゴナドトロピンレベルの上昇による卵胞発育過剰刺激と排卵、また卵子採取の過程は非自然であるため、卵巣上皮内の悪性転化を促進する可能性があると考えられています。自然でも排卵は特に卵巣上皮を破壊し、上皮内封入嚢胞の形成を引き起こします。不妊治療による多卵胞発育や排卵は、単一卵胞発育の月経周期よりもはるかに多くの損傷をもたらし、その結果、悪性変化のリスクを高める可能性があると考えられています。 さらに、体外受精周期中の卵子採取では、卵巣間質を繰り返し穿刺するため、卵巣がんのリスクも増加する可能性があると考えられています。そのため、不妊治療によって卵巣がん、境界悪性卵巣腫瘍の発生頻度がやや増加するという今回の研究結果は、納得できます。しかし、生殖補助医療が多くの方々へ恩恵をもたらしていることも事実です。

今回の研究結果からもわかったように、生殖医療にはメリット、デメリットの両方があることを十分理解した上で、若いうちからご自分のライフデザインを設計することはとても大切だと思います。