ワンモア・ベイビー・ラボ

最新の研究論文から分かった『反復着床不全』の要因ランキング!

齊藤英和

2025年09月26日

齊藤英和

2025年09月26日

反復着床不全の定義

治療の基本的な流れは、まず不妊検査を行なって不妊の原因を特定し、その原因にあった治療を行います。その治療は、肉体的にも経済的にも負担の少ない治療から選択します。最初の治療法で妊娠しない場合、徐々に肉体的・経済的に負担のかかる高度の治療法へ移行していきます。最終的には、体外受精などの生殖補助医療となります。しかし、高度の治療でもなかなか妊娠に至らない人も多く、何回も胚移植を繰り返す人もいます。

このように、何回も胚移植を繰り返すものの妊娠に至らない状態を、『反復着床不全(RIF:recurrent implantation failure)』と呼んでおり、2023年にESHRE(欧州生殖医学会)は、年齢を考慮した上でこの状態を定義しました。体外受精や顕微授精の治療を受ける女性に対して、欧州生殖医学会は反復着床不全を次のように定義しています。

35歳未満では3回、35〜39歳では4回、40歳以上では6回の胚移植で着床に失敗した場合、またはPGT-A(移植胚の染色体異常を移植する前に調べる着床前遺伝学的検査)を行って正常胚と診断された胚を移植しても2回失敗した場合には、その患者さんは反復着床不全であると診断され別の治療介入が推奨されます。また、この定義は、妊娠の可能性が60%に達するまでに必要な胚移植回数に基づいています。

反復着床不全を引きおこすリスク因子について調べた研究概要

今回、この欧州生殖医学会の定義に基づく反復着床不全を引きおこすリスク因子について再検討した研究が報告されたため、この論文についてお話しします(Wang C. et al. Human Reproduction, 2025, 40(6), 1138–1147)。

参照:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40143620/

これまでにも、反復着床不全を引きおこすリスク因子として、高年齢、慢性子宮内膜炎、子宮内膜症、BMI、ポリープ、子宮内癒着、卵管水腫、子宮奇形、粘膜下筋腫、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)、甲状腺機能障害、膠原病、高プロラクチン血症などが関連因子として挙げられています。さらに、臨床経験から抗ミュラー管ホルモン(AMH)や過去の出産歴も反復着床不全に影響する可能性があると言われています。

そこで今回、2019年6月〜2022年6月に中国・中山大学付属病院で体外受精の治療を行った15,329症例より、各移植で少なくとも1個の高品質胚を胚移植された女性6,691名が抽出されました。反復着床不全は、2023年のESHRE勧告に基づいて定義されました。この症例のうち、AMH値の欠如や、慢性子宮内膜炎の診断生検が行われていない症例は、反復着床不全群から除外されました。また、胚移植後の化学的妊娠症例も除外されました。対照群は、体外受精/顕微授精において1~2回の胚移植、またはPGT-Aを行った胚の移植治療において、1回の胚移植で着床に成功した症例で構成されています。

最終的に、欧州生殖医学会の定義に基づく反復着床不全症例298名と対照群2,056名を電子カルテから特定しました。

電子カルテシステムからは、臨床・検査データ:基本的な身体的測定結果、生殖歴(出生数、自然流産、異所性妊娠、化学的妊娠、帝王切開など)、採血結果(自己抗体および内分泌因子)、超音波検査、腹腔鏡検査、子宮鏡検査、子宮卵管造影、組織生検、免疫組織化学の結果を収集しています。また、ランダムフォレスト法を用いて、反復着床不全予測のための機械学習モデルを構築しています。全体的な予測精度は、受信者動作特性曲線(ROC)のAUCおよびキャリブレーションプロットを用いて評価しました。ランダムフォレスト法で構築された予測モデルをSHapley Additive exPlanations(SHAP)フレームワークを用いて、各因子の反復着床不全に対する影響度を評価しています。また、SHAP解析とは、機械学習モデルの予測を「なぜそうなったのか?」と説明するための手法と言われています。

研究結果から分かった影響していることランキング

主な結果は次の通りです。32の変数のうち、男性因子(年齢、乏精子症、精子無力症、奇形精子症、精子の新鮮/凍結状態、精巣由来精子)には統計的な差は見られませんでした。一方、女性因子では、年齢、基礎FSH値、FSH/LH比、帝王切開歴、反復流産歴、慢性子宮内膜炎、ポリープ、子宮内癒着、PCOS、膠原病の有病率が反復着床不全群で有意に高くなっていました。また、血清LH、テストステロン、AMH値は反復着床不全群で対照群よりも有意に低くなっていました。

ランダムフォレストモデルのAUCは、トレーニングデータで0.83(95%CI:0.80–0.86)、テストデータで0.78(95%CI:0.73–0.84)と高精度でした。トレーニングとテストデータのROC間に統計的な差はありませんでした。

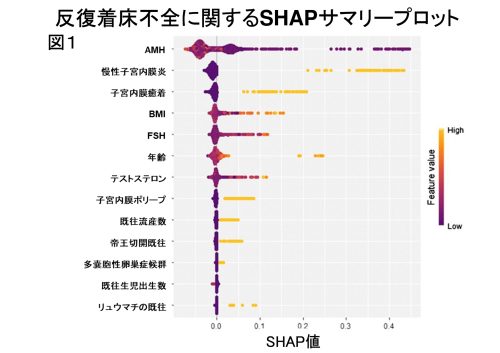

図1はSHAPサマリースポットで、モデルの予測にどの特徴量がどんな影響を与えているかを色と位置で表現しています。

図1:SHAP サマリプロットの読み方(色で特徴量の値、横軸で予測への影響度、縦軸で重要な特徴量の順位がわかる)

縦軸は特徴量(AMH、CE、癒着、BMIなど)、横軸はSHAP値(その特徴量が予測に与えた影響の大きさ)、色はその特徴量の値(高い=黄色、低い=紫)、点は個々の患者のデータを示します。例として、

①AMHの場合

紫色の点が左側に集中

→AMHが低い人ほど反復着床不全リスクが高い(SHAP値がマイナス方向)

黄色の点が右側に集中

→AMHが高い人ほど反復着床全不リスクが低い(SHAP値がプラス方向)

②BMIの場合

黄色の点が右側に多い

→BMIが高い人ほど反復着床不全リスクが高い

③出産歴

黄色の点が左側に多い

→出産歴が多い人ほど反復着床不全リスクが低い(SHAP値がマイナス)

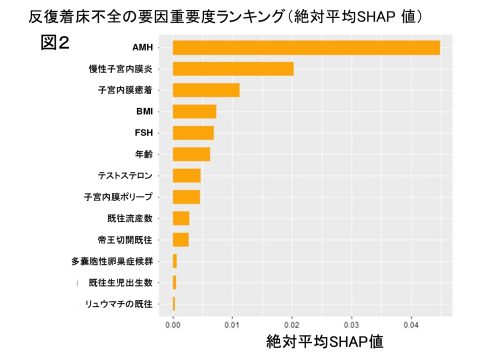

図2は絶対平均SHAP値で、これは、各特徴量が反復着床全不に及ぼす影響の程度を示します。絶対平均SHAP値は、AMHが反復着床不全リスクに最も大きな影響を与えることを示し、慢性子宮内膜炎、子宮内癒着、BMIがそれぞれ第2位、第3位、第4位の重要なリスク因子であることが示されています(図2)。

図2:SHAP平均値による重要度ランキング図の読み方

読み方のポイント

•左にあるほど影響度が高い(絶対平均SHAP値が大きい)

•AMHが圧倒的に重要で、値が低いと反復着床不全リスクがぐんと上がる

•出産歴だけがリスクを下げる方向に働いている

今後に求められる反復着床不全の治療について

これらの結果から、年齢だけではなく、AMHなどの高リスク因子も反復着床不の診断に含めるべきだと考えられます。複数のリスク因子を持つ患者は、妊娠成功までにより多くの試行が必要となる可能性があると思われます。年齢に関しては、今回の検討では6番目の影響度となっていましたが、これは欧州生殖医学会の反復着床不全の定義に年齢がすでに考慮されていたためだと考えられます。それでも6番目と比較的高地位置にあることは、年齢は反復着床不全リスクを上昇させる重要な要因と考えるべきだと思われます。このことからも、年齢因子を含め、反復着床不全リスクを上昇させる要因のうちで、対応できるもの・改善できるものは、なるべく早めに改善するよう心掛けることが大切です。

関連記事

ランキング

カテゴリー

アーカイブ

-

2026年